Геноцид айнов – исконных жителей Хоккайдо и северных островов. Первыми самураями были вовсе не японцы Народ айну в японии

Мало кто знает, но японцы не являются коренным населением Японии. До них на островах проживали айны, таинственный народ, в происхождении которого до сих пор много загадок. Айны некоторое время соседствовали с японцами, пока не были вытеснены на север.

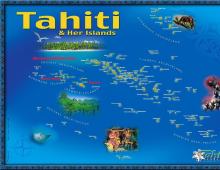

О том, что айны являются древними хозяевами Японского архипелага, Сахалина и Курильских островов, свидетельствуют письменные источники и многочисленные названия географических объектов, происхождение которых связано с языком айнов.

О происхождении айнов учёные спорят до сих пор. Территория проживания айнов была довольно обширна: японские острова, Сахалин, Приморье, Курильские острова и юг Камчатки. То, что айны не родственны другим коренным народам Дальнего Востока и Сибири, уже доказанный факт.

Доподлинно известно, что айны пришли на острова Японского моря и основали там неолитическую культуру Дзёмон (13 000 года до н. э. — 300 до н. э.) .

Айны не занимались земледелием , они добывали пропитание охотой, собирательством и ловлей рыбы. Жили они вдоль рек на островах архипелага, небольшими поселениями, достаточно удаленными друг от друга.

Охотничье вооружение айнов составляли лук, длинный нож и рогатина. Широко применялись различные западни и ловушки. В рыбной ловле айны издавна использовали «марек» - острогу с подвижным поворотным крючком, захватывающим рыбу. Рыбу ловили нередко по ночам, привлекая ее светом факелов.

По мере того, как остров Хоккайдо все плотнее заселялся японцами, охота потеряла главенствующую роль в жизни айнов. Одновременно возрос удельный вес земледелия и домашнего животноводства. Айны стали возделывать просо, ячмень, картофель.

Охотники и рыболовы, айны создали необычную и богатую культуру Дземон

, характерную для народов с очень высоким уровнем развития. Например, у них есть деревянные изделия с необыкновенными спиральными орнаментами и резьбой,

удивительной по красоте и выдумке.

Древние айны создавали необыкновенную керамику без гончарного круга, украшая её причудливым веревочным орнаментом.

Айны поражают талантливым фольклорным наследием: песнями, танцами и сказаниями.

Легенда о происхожении айнов.

Давно это было. Среди холмов стояла одна деревня. Обычная деревня, в которой жили обычные люди. Среди них семья, очень добрая. В семье была дочь Айна, добрее всех. Деревня жила привычной жизнью, но однажды на рассвете на деревенской дороге появилась чёрная повозка. Чёрными лошадьми управлял человек, одетый во всё чёрное Чему-то он очень радовался, широко улыбался, иногда смеялся. На повозке стояла чёрная клетка, а в ней на цепи сидел маленький пушистый Медвежонок. Он сосал свою лапу, а слёзы так и текли из глаз. Все люди деревни выглядывали в окна, выходили на улицу и возмущались: как не стыдно чёрному человеку держать на цепи, мучить белого Медвежонка. Люди только возмущались и говорили слова, но ничего не делали. Лишь добрая семья остановила повозку чёрного человека, и Айна стала просить, чтобы тот выпустил несчастного Медвежонка. Незнакомец улыбнулся и сказал, что выпустит зверя, если кто-нибудь отдаст свои глаза. Все молчали. Тогда Айна выступила вперёд и сказала, что готова на это. Чёрный человек громко рассмеялся и открыл чёрную клетку. Белый пушистый Медвежонок вышел из клетки. А добрая Айна потеряла зрение. Пока жители деревни рассматривали Медвежонка и говорили сочувственные слова Айне, чёрный человек на чёрной повозке исчез, неизвестно куда. Медвежонок больше не плакал, но плакала Айна. Тогда белый Медвежонок взял верёвочку в лапки и стал водить Айну везде : по деревне, по холмам и лугами. Так продолжалось не очень долго. И вот как-то раз люди деревни взглянули вверх и увидели, что белый пушистый Медвежонок ведёт Айну прямо в небо, и водит Айну по небосводу. Большая Медведица водит Малую Медведицу и всегда видны на небе, чтобы люди помнили о добре и зле…

У айнов культ медведя резко отличался от подобных культов на территории Европы и Азии. Только айны вскармливали жертвенного медвежонка грудью женщины-кормилицы!

Главное торжество айнов — медвежий праздник, на который съезжались родственники и приглашенные из многих селений. Четыре года в одной из айнских семей выращивали медвежонка. Ему отдавали лучшую пищу, медвежонка готовили к ритуальному жертвоприношению. Утром, в день принесения медвежонка в жертву, айны устраивали массовый плач перед клеткой медведя. После чего зверя выводили из клетки и украшали стружками, надевали ритуальные украшения. Затем его вели по деревне, и пока присутствующие шумом и криками отвлекали внимание зверя, молодые охотники один за другим прыгали на медведя, на мгновение прижимаясь к нему, стараясь коснуться головы, и тотчас отскакивали: своеобразный обряд “целования” зверя. Медведя привязывали на особом месте, старались накормить праздничной едой. Старейшина произносил перед ним прощальное слово, описывал труды и заслуги жителей селения, воспитавших божественного зверя, излагал пожелания айнов, которые медведь должен был передать своему отцу — горному таежному богу . Чести “отправить” зверя к праотцу, т.е. убийство медведя из лука мог удостоиться любой охотник, по желанию хозяина животного, но он должен был быть приезжий. Нужно было попасть точно в сердце. Мясо животного укладывалось на еловые лапы и раздавалось с учётом старшинства и родовитости. Кости аккуратно собирали и уносили в лес. В селении устанавливалась тишина. Считалось, что медведь уже в пути, и шум может сбить его с дороги.

Доказано генетическое родство айнов с людьми неолитической культуры Дзёмон, которые и были предками айнов.

Долгое время считалось, что айны могут иметь общие корни с народами Индонезии и аборигенами Тихого океана, так как у них схожие черты лица. Но генетические исследования исключили и этот вариант.

Японцы уверены, что айны родственны палео-азиатским (?) народностям и пришли на Японские острова из Сибири. В последнее время появились предположения о том, что айны – родственники Мяо-яо, живущих в Южном Китае.

Внешность айнов

Достаточно необычна внешность айнов: они имеют черты европеоидов, у них необыкновенно густые волосы, широкие глаза, светлая кожа. Характерная черта внешности айнов - очень густые волосы и борода у мужчин, чего лишены представители монголоидной расы. Густые длинные волосы, сбившиеся в колтун, заменяли айнам-войнам шлемы.

Русские и голландские путешественники оставили много рассказов об айнах. По их свидетельствам, айны очень добрые, приветливые и открытые люди . Даже европейцы, посещавшие в разные годы острова, отмечали характерную для айнов галантность манер, простоту и искренность.

Русские землепроходцы — казаки, покоряя Сибирь, добрались до Дальнего Востока. Прибыв на остров Сахалин первые русские казаки даже приняли айнов за русских, настолько они были не похожи на сибирские племена, а напоминали скорее европейцев.

Вот что писал казачий есаул Иван Козырев о первой встрече: «Навстречу высыпало человек полсотни, одетых в шкуры. Смотрели без испуга и были облика необыкновенного — волосатые, длиннобородые, но с белыми лицами и не раскосые, как якуты и камчадалы».

Можно сказать, что айны были похожи на кого угодно: мужиков юга России, жителей Кавказа, Персии или Индии, даже цыган — только не на монголоидов. Эти необычные люди называли себя айнами, что значит «настоящий человек», но казаки окрестили их «курилами», прибавив эпитет — «мохнатые». Впоследствии казаки встречали курилов по всему Дальнему Востоку- на Сахалине, юге Камчатки, Приамурье.

Много внимания айны уделяют воспитанию и обучению детей . Прежде всего, считают они, ребёнок должен научиться слушаться старших! В бесприкословном повиновении ребёнка своим родителям, старшим братьям и сёстрам, взрослым вообще, воспитывался будущий воин. Послушание ребёнка, с айнской точки зрения, выражается, в частности, в том, что ребёнок говорит со взрослыми лишь тогда, когда его спрашивают, когда к нему обращаются. Ребёнок должен быть всё время на виду у взрослых , но при этом не шуметь, не докучать им своим присутствием.

Айны дают имена детям не сразу после рождения, как это делают европейцы, а в возрасте от одного года до десяти лет , а то и позже. Чаще всего имя айна отражает отличительное свойство его характера, присущую ему индивидуальную черту, например: Эгоистичный, Грязнуля, Справедливый, Хороший оратор, Заика и т. п. Прозвищ у айнов нет , это их имена.

Мальчиков айнов воспитывает отец семейства . Он учит их охотиться, ориентироваться на местности, выбирать кратчайшую дорогу в лесу, приёмам охоты и владению оружием. Воспитание девочек возлагается на мать. В случаях, когда дети нарушают установленные правила поведения, совершают оплошности или проступки, родители рассказывают им различные поучительные легенды и истории, предпочитая это средство воздействия на психику ребенка физическому наказанию.

Война айнов с японцами

В скоре идеалистической жизни айнов на японском архипелаге помешали мигранты из Юго-Восточной Азии и Китая — монголоидные племена, ставшие впоследствии предками японцев. Новые поселенцы принесли с собой культуру риса , позволявшую прокормиться большому количеству населения на относительно небольшой территории. Образовав государство Ямато, они стали угрожать мирной жизни айнов, поэтому часть из них двинулась на Сахалин, нижний Амур, Приморье и Курильские острова. Оставшиеся айны начали эпоху постоянных войн с государством Ямато, длившуюся около тысячи лет.

Первыми самураями были вовсе не японцы.

Айны были искусными воинами, в совершенстве владевшими луком и мечом, и японцам долго не удавалось победить их. Очень долго, почти 1500 лет .

Новое государство Ямато, возникшее в III-IV веках, начинает эпоху постоянной войны с айнами. В 670 году Ямото переименовано в Ниппон (Япония). «Среди восточных дикарей самые сильные – эмиси» , — свидетельствуют японские хроники, где под именем «эмиси» фигурируют айны.

Японцы демонизировали непокорный народ, называя айнов дикарями, но японцы довольно долго уступали дикарям — айнам в военном отношении. Сохранилась запись японского хрониста, сделанная в 712 году : «Когда наши возвышенные предки спустились на корабле с неба, на этом острове (Хонсю) они застали несколько диких народов, среди них самыми дикими были айны».

Айны. 1904 год

Японцы боялись открытого боя с айнами и признавали, что один воин – айн стоит ста японцев . Существовало поверье, что особо умелые воины-айны могли напускать туман, чтобы скрыться незаметно для врагов.

Айны умели управляться с двумя мечами, а на правом бедре они носили два кинжала . Один из них (чейки-макири) служил ножом для совершения ритуального самоубийства - харакири.

Истоки культа самурайства находятся в боевом искусстве айнов, а не японцев. В результате тысячелетних войн с айнами, японцы переняли у айнов особую воинскую культуру – самурайство, происходящая из тысячелетних воинских традиций ацнов. А некоторые из самурайских кланов, по своему происхождению, до сих пор считаются айнскими.

Даже символ Японии - великая гора Фудзияма - имеет в своем названии айнское слово «фудзи», что означает «божество очага».

Японцы смогли победить айнов только после изобретения пушек, успев к этому моменту перенять у айнов многие приёмы военного искусства. Кодекс чести самураев, умение владеть двумя мечами и упоминавшийся ритуал харакири - многие считают характерными атрибутами японской культуры, но на самом деле эти воинские традиции были заимствованы японцами у айнов.

В глубокой древности у айнов была традиция рисовать женщинам усы, так они были похожи на молодых воинов. Эта традиция говорит о том, что женщины-айны тоже были воинами, наряду с мужчинами они сражались, как Несмотря на все запреты со стороны японского правительства, даже в ХХ веке айну делали татуаж, считается, что последняя татуированная женщина умерла в 1998 году.

Татуировки, в виде пышных усов над верхней губой, наносили исключительно женщины , считалось, что этому обряду научила предков айну боги мать-прародительница всего живого — Оки-куруми Туреш Махи (Okikurumi Turesh Machi), младшая сестра Бога-творца Окикуруми .

Традиция татуировки передавалась по женской линии, рисунок на тело дочери наносила её мать или бабушка.

В процессе «японизации» народности айну в 1799 году был введён строгий запрет на татуирование девочек-айну , а в 1871 году в Хоккайдо провозглашён повторный строгий запрет, поскольку считалось, что процедура слишком болезненная и негуманная.

Язык айнов — также загадка, в нём есть санскритские, славянские, латинские, англо-германские корни. Айнский язык сильно выбивается из современной лингвистической картины мира, и ему пока не нашли подходящего места. За время длительной изоляции айны потеряли связь со всеми другими народами Земли, и некоторые исследователи даже выделяют их в особую айнскую расу.

Этнографы бьются над вопросом — откуда в этих суровых землях появились люди, носящие распашной (южный) тип одежды. Их национальная повседневная одежда — платья-халаты , украшенные традиционным орнаментом, праздничная – белого цвета.

Национальная одежда айнов - халат, украшенный ярким орнаментом , меховая шапка или венок. Раньше материал для одежды ткали из полосок луба и волокон крапивы. Теперь национальную одежду айны шьют из покупных тканей, но украшают её богатой вышивкой. Почти каждая айнская деревня имеет свой особый рисунок вышивки. Встретив айна в национальной одежде, можно безошибочно определить, из какой он деревни. Вышивки на мужской и женской одежде разнятся. Мужчина ни за что не наденет одежду с «женской» вышивкой, и наоборот.

Русских путешественников также поразило, что летом айны носили набедренную повязку.

Сегодня айнов осталось очень мало, около 30 000 человек, и они живут в основном на севере Японии, на юге и юго-востоке Хоккайдо. В других источниках озвучивается цифра в 50 тысяч человек, но сюда входят метисы первого поколения с примесью айнской крови — их 150 000 человек, они практически полностью ассимилировались с населением Японии. Культура айнов уходит в небытие вместе со своими тайнами.

Указ императрицы Екатерины II от 1779 года: «…мохнатых курильцев оставить свободными и никакого сбора с них не требовать, да и впредь обитающих там народов к тому не принуждать, но стараться дружественным обхождением и ласковостью… продолжать заведенное уже с ними знакомство».

Указ императрицы соблюдался не полностью, а ясак с айнов взимался до XIX века. Доверчивые айны верили на слово,

и если русские его как-то держали в отношении с ними, то с японцами шла война до последнего вздоха…

В 1884 г. всех северокурильских айнов японцы переселили на остров Шикотан, где последний из них умер в 1941 году. Последний мужчина айну на Сахалине умер в 1961 году, когда похоронив супругу, он, как и положено воину и древним законам своего удивительного народа, сделал себе «эритокпа», вспоров живот и выпустив душу к божественным предкам…

Считается, что в России айнов нет. Этот малочисленный народ, населявший некогда низовья Амура, Камчатку, Сахалин и Курильские острова , полностью ассимилировался. Оказалось, что российские айны не затерялись в общем этническом море. На данный момент их в России – 205 человек .

Как сообщает «Национальный акцент» устами Алексея Накамуры , руководителя общины «Айну», «айны или камчадальские курильцы никуда и не исчезали, просто нас признавать долгие годы не хотели. Самоназвание «айну» происходит от нашего слова «мужчина» или «достойный мужчина» и связано с военными действиями. Мы ведь 650 лет воевали с японцами».

На данный момент в Японии айнов 25000, а в России - 109, что связано с репатриацией айнов, как японских граждан с Сахалина и Курил после Второй Мировой и большой ассимиляцией. Однако, они до сих пор продолжают обитать на Сахалине, Курильских островах и Хоккайдо, как исконные, самые древние жители этих мест.

И напоследок, одна из национальных айнских сказок в записи русских исследователей:

На охоте на соболя

"Я пошел на охоту в тайгу. Далеко ушел. Спустившись с горы к маленькой речке, построил себе хижину и установил за нею инау, чтобы мне повезло на охоте.

Потом я поставил ловушки на соболя и возле речки, и на деревьях, поваленных через нее, - по ним любят перебегать зверьки, и дальше в тайге. Много ловушек поставил.

Ночью поспал в хижине, а рано утром, когда солнце накинуло золотую цепочку на макушку горы и стало вытягивать себя из далекого моря, я отправился проверять ловушки. Ой, как я был доволен, увидев добычу и в первой ловушке, и во второй, и в третьей, и еще во многих. Я связал пойманных соболей в большую связку и весело пошел к моей хижине.

Когда перебрался через речку, глянул на хижину и очень удивился - из нее поднимался дым.

Кто же это затопил мой очаг, однако?

Я осторожно подкрался к хижине и услышал звук, похожий на шум кипящей воды. Странно. Какой же человек зашел в мою хижину да еще что-то готовит? И уже пахнет. И вкусно, однако.

Я вошел. О-хо-хо-хо! Да это ж моя жена! Как это она додумалась найти меня? Никогда ведь не находила, а тут пришла.

А жена сидела на моем месте и готовила обед.

- Давай разувайся, - сказала она. - Просушу твою обувь.

Я разулся, отдал ей свою обувь, а сам все смотрю на нее внимательно и думаю: а моя ли это жена? Вроде бы не моя и вроде нет, моя. Надо как-то узнать.

Садись ешь, - сказала она. - Устал ведь на охоте. Я начал есть, а сам все думаю: как-то не похожа она на мою жену. Нет, не похожа. Наверное, это какой-то злой дух. Страшно стало, однако. Что же все-таки делать?

Вдруг женщина поднялась и говорит:

Ну, я пойду. Сказала так и пошла.

Я выглянул из хижины и посмотрел ей вслед. «А не медведица ли это?» - подумал я. И только так подумал, действительно - женщина превратилась в медведицу. Взревела громко и, косолапя, ушла в тайгу.

Я, конечно, испугался. Вокруг всей хижины понаставил инау. Ночью спал чутко, тревожно. А утром опять отправился проверять ловушки. О-хо-хо-хо, сколько соболей-то попалось! Никогда столько не попадалось!

Возвращаясь домой, я вспомнил, как древние старики рассказывали: бывает, обитатели лесов приходят к айнам в облике мужчины или женщины, чтобы помочь на охоте. Старики называют их людьми леса. Значит, и ко мне приходила лесная женщина, а не жена моя. Жена, конечно, не смогла бы так хорошо помочь на охоте. А та смогла. Молодец, однако!"

"Вся человеческая культура, все достижения искусства,

науки и техники, свидетелями которых мы сегодня являемся,

- плоды творчества арийцев…

Он [ариец] — Прометей человечества,

со светлого чела которого во все времена

слетали искры гениальности, разжигающие огонь знаний,

освещающий мглу мрачного невежества,

что позволило человеку возвыситься над другими

существами Земли."

А.Гитлер

Приступаю к самой сложной теме, в которой всё перепутано, дискредитировано и намеренно запутано - распространение потомков переселенцев с Марса по Евразии (и дальше).

Готовя эту статью в ин-те я нашла порядка 10 определений кто такие арии, арийцы, их соотношение со славянами и пр. У каждого автора свой взгляд на вопрос. Но никто не берёт широко и глубоко в тысячелетия. Самое глубокое - самоназвание исторических народов Древнего Ирана и Древней Индии, но это только II тыс. до н.э. При этом в легендах ирано-индийских ариев есть указания на то, что они пришли с севера, т.е. расширяется география и временной отрезок.

Повозможности я буду ссылаться на внешние данные и y-хромосому R1a1, но как показывают наблюдения это только "приблизительные" данные. За тысячелетия марсиане (арии) подмешали свою кровь многим народам на территории Евразии, а y-хромосома R1a1 (которую считают почему-то маркером истинных арийцев) появилась всего 4000 лет назад (правда уже видела, что 10000 лет назад, но это все равно пока ещё не бьется с 40 000 лет, когда появился первый кроманьёнец, он же марсианин-переселенец).

Самым верным остаются предания народов и их символы.

Начну с самого "затерянного" народа - с айнов.

А́йны (アイヌ айну , букв.: «человек», «настоящий человек») — народ, древнейшее население Японских островов. Некогда айны жили также и на территории России в низовьях Амура, на юге полуострова Камчатка, Сахалине и Курильских островах. В настоящее время айны остались в основном только в Японии. Согласно официальным цифрам, численность их в Японии составляет 25 000, однако по неофициальной статистике, она может доходить до 200 000 чел. В России, по итогам переписи 2010 года, было зафиксировано 109 айнов, из них 94 человека в Камчатском крае.

Группа айнов, фото 1904 года.

Происхождение айнов в настоящее время остается неясным. Европейцы, столкнувшиеся с айнами в ХVII веке, были поражены их внешним видом. В отличие от привычного вида людей монголоидной расы с жёлтой кожей, монгольской складкой века, редкими волосами на лице, айны обладали необыкновенно густыми волосами, покрывающими голову, носили огромные бороды и усы (во время еды придерживая их особыми палочками), черты лица их были похожи на европейские. Несмотря на жизнь в умеренном климате, летом айны носили лишь набедренные повязки, подобно жителям экваториальных стран. Имеется множество гипотез о происхождении айнов, которые в целом могут быть подразделены на три группы:

- Айны родственны индоевропейцам кавкасионной расе — этой теории придерживались Дж. Бэчелор, С. Мураяма.

- Айны родственны австронезийцам и пришли на Японские острова с юга — эту теорию выдвинул Л. Я. Штернберг и она доминировала в советской этнографии. (Эта теория в настоящее время не подтвердилась, хотя бы потому, что культура айну в Японии намного древнее культуры австронезийцев в Индонезии).

- Айны родственны палеоазиатским народностям и пришли на Японские острова с севера/из Сибири— такой точки зрения придерживаются, в основном, японские антропологи.

Пока что доподлинно известно, что по основным антропологическим показателям айны очень сильно отличаются от японцев, корейцев, нивхов, ительменов, полинезийцев, индонезийцев, аборигенов Австралии, Дальнего Востока и Тихого океана, а сближаются только с людьми эпохи Дзёмон, которые являются непосредственными предками исторических айнов. В принципе, нет большой ошибки в том, чтобы ставить знак равенства между людьми эпохи Дзёмон и айнами.

На Японских островах айны появились около 13 тыс. лет до. н. э. и создали неолитическую культуру Дзёмон. Достоверно не известно откуда айны пришли на Японские острова, но известно, что в эпоху Дзёмон айны населяли все Японские острова — от Рюкю до Хоккайдо, а также южную половину Сахалина, Курильские острова и южную треть Камчатки— о чём свидетельствуют результаты археологических раскопок и данные топонимики, например: Цусима— туйма — «далекий», Фудзи — хуци — «бабушка» — камуй очага, Цукуба— ту ку па — «голова двух луков»/«двухлуковая гора», Яматай mdash; Я ма та и — «место, где море рассекает сушу» (Очень возможно, что легендарное государство Яматай, о котором говорится в китайских хрониках, было древнеайнским государством.) Также немало сведений о топонимах айнского происхождения на Хонсю можно найти в ин-те.

Историками было обнаружено, что айны создавали необыкновенную керамику без гончарного круга, украшая ее причудливым веревочным орнаментом.

Вот еще ссылочка на тех кто украшал горшки узором, наматывая на него веревку, правда в этой статье их называют "шнуровиками".

Когда в XVII веке русские землепроходцы достигли «самого дальнего востока», где, как им думалось, твердь земная соединяется с твердью небесной, а оказались безбрежное море и многочисленные острова, они были изумлены обликом встретившихся им туземцев. Пред ними предстали заросшие густыми бородами люди с широкими, как у европейцев, глазами, с крупными, выступающими носами, похожие на мужиков южной России, на жителей Кавказа, на заморских гостей из Персии или Индии, на цыган, – на кого угодно, только не на монголоидов, которых казаки повсеместно видели за Уралом.

Землепроходцы окрестили их курилами, курильцами, наделив эпитетом «мохнатые», а сами они называли себя «айну», что значит «благородный человек». С тех пор исследователи бьются над бесчисленными загадками этого народа. Но и по сей день к определенному выводу они не пришли.

Известный собиратель и исследователь народов Тихоокеанского региона Б.О. Пилсудский в отчете о командировке 1903-1905 годов писал об айнах: «Приветливость, ласковость и общительность маукинских айнов вызывали во мне сильное желание познакомиться ближе с этим интересным племенем».

Русский писатель А.П. Чехов оставил такие строки: «Это народ кроткий, скромный, добродушный, доверчивый, сообщительный, вежливый, уважающий собственность; на охоте смелый и даже интеллигентный».

В собрании айнских устных легенд «Юкар» сказано: «Айны населяли Японию за сотни тысяч лет до того, как пришли дети Солнца (т.е. японцы. — Авт.)».

Айны почти полностью исчезли. Они остались только на юго-востоке острова Хоккайдо, который ранее назывался ими Эдзо. До сих пор айны отмечают Медвежий праздник и почитают его героя Jajресупо, аналогично общеславянскому медвежьему празднику Комоедица (Масленица), посвященному медведю Велесу и возрождению Солнца (Ярило).

От айнов на Японском архипелаге остались почти все географические названия. Например, вулкан на северо-востоке острова Кунашир на языке айнов называется Тятя-Яма, буквально «Отец-гора».

Как и в Европе, южные завоеватели, японцы, называли в свое время представителей северной цивилизации айнов «варварами». Но, несмотря на это, большую часть своей культуры, религиозных представлений, военного искусства и традиций японцы переняли именно у айнов. В частности, самурайское сословие средневековой Японии переняло у айнов обряд «сеппуку» («харакири») — ритуальное самоубийство путем вспарывания живота, истоки которого уходят в глубокую древность — к языческим культам айнов.

Более того, согласно японской исторической традиции основателем древнеяпонской империи Ямато был принц Пикопоподэми (Дзимму). На гравюре ХIХ века Дзимму имеет внешние черты айна!!!

Сирэтоко - полуостров на востоке японского острова Хоккайдо. На языке народа айну означает «край земли».

Прежде всего: откуда в сплошном монголоидном массиве появилось племя, антропологически здесь, грубо говоря, неуместное? Ныне айны живут на северном японском острове Хоккайдо, а в прошлом заселяли весьма широкую территорию – Японские острова, Сахалин, Курилы, юг Камчатки и, по ряду данных, Приамурье и даже Приморье вплоть до Кореи. Многие исследователи были убеждены, что айны – европеоиды. Другие утверждали, что айны родственны полинезийцам, папуасам, меланезийцам, австралийцам, индусам…

Археологические данные убеждают в глубокой древности поселения айнов на Японском архипелаге. Это особенно запутывает вопрос об их происхождении: как могли люди древнекаменного века преодолеть громадные расстояния, отделяющие Японию от европейского запада или тропического юга? И зачем им нужно было менять, скажем, благодатный экваториальный пояс на суровый северо-восток?

Древние айны или их предки создавали удивительную по красоте керамику, загадочные статуэтки догу, а кроме того, оказалось, что они были едва ли не самыми ранними земледельцами на Дальнем Востоке, если не в мире. Непонятно, почему они совершенно забросили и гончарные занятия, и земледелие, став рыболовами и охотниками, по сути, сделав шаг назад в культурном развитии. В преданиях айнов рассказывается о сказочных сокровищах, крепостях и замках, но японцы, а затем европейцы застали это племя жившим в хижинах и землянках.У айнов причудливо и противоречиво переплетаются черты северных и южных жителей, элементы высокой и примитивной культур. Всем своим существованием они как бы отрицают обычные представления и привычные схемы культурного развития.В I тысячелетии до н. э. на земли айнов стали вторгаться мигранты, которым позднее суждено было стать основой японской нации. Многие века айны ожесточенно сопротивлялись натиску, и порой весьма успешно.

Приблизительно в VII в. н. э. на несколько столетий установился рубеж между двумя народами. На этой пограничной черте были не только военные битвы. Шла торговля, велся интенсивный культурный обмен. Случалось, родовитые айны влияли на политику японских феодалов. Культура японцев существенно обогатилась за счет своего северного противника. Даже традиционная религия японцев, синтоизм, обнаруживает очевидные айнские корни; айнского происхождения ритуал харакири и комплекс воинской доблести бусидо. Японские ритуал жертвования гохеи имеет явные параллели с установкой айнами палочек инау… Список заимствований можно продолжать долго.В течение средневековья японцы все более оттесняли айнов на север Хонсю, а оттуда – на Хоккайдо. По всей вероятности, часть айнов задолго до того переселилась на Сахалин и Курильскую гряду… если только процесс расселения не шел в диаметрально противоположном направлении.Ныне от этого народа остался лишь ничтожный осколок. Современные айны живут на юго-востоке Хоккайдо, по побережью, а также в долине крупной реки Исикари. Они подверглись сильной этнорасовой и культурной ассимиляции, а в еще больше степени – культурной, хотя все еще стараются сохранить самобытность.

Наиболее любопытной чертой айнов является их заметное и по сей день внешнее отличие от остального населения японских островов.

Хотя сегодня из-за многовекового смешения и большого числа межнациональных браков встретить «чистых» айнов трудно, в их внешнем облике заметны европеоидные черты: у типичного айна вытянутая форма черепа, астеническое телосложение, густая борода (для монголоидов лицевое оволосение нехарактерно) и густые, волнистые волосы. Айны говорят на особом языке, не родственном ни японскому, ни какому-либо иному из азиатских языков. Среди японцев айны настолько известны своей волосатостью, что заслужили презрительное прозвище «волосатые айны». Только для одной расы на Земле характерен столь значительный волосяной покров — европеоидной.

Язык айнов не похож ни на японский, ни на какой-либо другой азиатский язык. Происхождение айнов неясно. Они проникли в Японию через о.Хоккайдо в период между 300г. до н.э. и 250 г. н.э. (период Yayoi) и затем расселились в северной и восточной областях основного японского острова Хонсю.

В период правления Ямато, около 500 г. до н.э., Япония расширила свою территорию в восточном направлении, в связи с чем айны были частью оттеснены на север, частью ассимилированы. В период Мейджи (Meiji) — 1868-1912 гг. — они получили статус бывших аборигенов, но, тем не менее, продолжали подвергаться дискриминации. Первое упоминание айнов в японских хрониках относится к 642г., в Европе сведения о них появились в 1586г.

Самураями в широком понимании этого слова в феодальной Японии называли светских феодалов. В узком понимании этого понятия — это военное сословие мелких дворян. Так что получается, что самурай и воин это не совсем всегда одно и тоже.

Считается, что понятие самурая зарождалось в VIII веке на окраинах Японии(юг, север и северо-восток). В тех местах происходили постоянные стычки между императорскими наместниками, расширяющими империю, и местными аборигенами. Жестокие войны на окраинах проходили до IX века и все это время власти этих провинций всеми силами пытались устоять под гнетом постоянной опасности в дали от центра империи и ее войск. В таких условиях они были вынуждены самостоятельно вести оборону и создавать собственные военные формирования из мужского населения. Важным моментом становления самурайства был переход от призывного формирования дружины к постоянному профессиональному войску. Вооружённые слуги защищали своего хозяина, а взамен получали кров и пищу. Одним из главных причин, склонивших весы в пользу именно профессионального войска, стала внешняя угроза в лице коренных жителей Японских островов – айнов. Хоть угроза и не была смертельной, даже в самые кризисные моменты своей истории Империя Восходящего Солнца оставалась сильнее разобщённых племён, но большие трудность приграничным районам, а так же дальнейшему продвижению на север, создавала. Для борьбы с айнами возводят замки Идзава, Тага-Тага-но дзё и Акита, строится большое число укреплений. Но призыв из-за боязни мятежей отменён и чтобы укрепления не стояли пустыми и хоть как-то выполняли свою функцию, необходимы воины. Кто как не профессиональные военнослужащие могли справится с этим лучше всех?

Как мы видим, необходимость в услугах самураев возрастает, что не могло не сказаться на их численности. Ещё одним каналом появления самураев, кроме вооружённых слуг крупных землевладельцев, были поселенцы. Им приходилось буквально отвоёвывать землю у айнов и власти не экономили на вооружении поселенцев. Эта политика принесла свои плоды. Проживающие в непосредственной близости от неприятеля, «адзумабито» (люди востока) оказывали тому довольно эффективное противодействие. Здешний самурай это уже не грабитель, посланный даймё, что бы забрать последнее, а скорее защитник.

Но айны были не только внешней угрозой и условием для консолидации и становления северных самураев. Определённый интерес представляет и взаимное проникновение культур. Многие обычаи сословия воинов перешли от айнов, например харакири – обряд ритуального самоубийства, ставший впоследствии одной из визитных карточек японских самураев, изначально принадлежал айнам.

Для справки: Крепью Славяно-Арийского войска были характерники (Характерники — буквально: владеющие центром хара. Отсюда «харакири» — выпускание жизненной силы через центр хара, находящийся в области пупка, «к ири» — к Ирию, Славяно-Арийскому Небесному Царству: отсюда же и «знахарь» — знающий хару, c восстановления, которой должно начинаться любое лечение). Характерников в Индии до сих пор именуют махаратхами — великими воинами (на санскрите «маха» — большой, великий; «ратха» — рать, войско).

Американский антрополог С.Лорин Брейс, из Университета штата Мичиган в журнале «Горизонты науки», №65, сентябрь- октябрь 1989г. пишет: «типичного айна легко отличить от японцев: у него более светлая кожа, более густой волосяной покров тела и более выступающий нос».

Брейс изучил около 1100 склепов японцев, айнов и др. азиатских этнических групп и пришел к выводу, что представители привилегированного сословия самураев в Японии являются на самом деле потомками айнов, а не Yayoi (монголоидов), предков большинства современных японцев. Далее Брейс пишет: «.. это объясняет, почему черты лица у представителей правящего класса так часто отличаются от современных японцев. Самураи — потомки айнов приобрели такое влияние и престиж в средневековой Японии, что породнились с правящими кругами и привнесли в них кровь айнов, в то время как остальное японское население было в основном потомками Yayoi».

Итак, несмотря на то, что сведения о происхождении айнов утеряны, их внешние данные свидетельствуют о каком-то продвижении белых, достигшем самого края Дальнего Востока, смешавшихся затем с местным населением, что привело к формированию правящего класса Японии, но, вместе с тем, обособленная группа потомков белых пришельцев — айны — до сих пор подвергаются дискриминации как национальное меньшинство. . . .

Валерий Косарев

"Народ айну- кроткий, скромный, добродушный, доверчивый, вежливый,

общительный, уважающий собственность, на охоте- смелый.

Вера в дружбу и щедрость, бескорыстие, откровенность - их обычные качества.

Они правдивы и не терпят обмана"

Антон Павлович Чехов.

«Я айну почитаю лучшим из всех народов, которые мне известны"

Русский мореплаватель Иван Федорович Крузенштерн

Хокайдо и все Северные острова принадлежат айнам, так писал в 1646 году мореплаватель Колобов, первым из русских, побывавший там.

Коренным населением Японии были Айны, которые появились на островах около 13 тыс. лет назад.

В IV-I веках до н.э. на земли айнов стали вторгаться мигранты - племена, хлынувшие в это время с Корейского полуострова на восток, которым позднее суждено было стать основой японской нации.

Многие века айны ожесточённо сопротивлялись натиску и, порой, весьма успешно. Приблизительно в VII в. н.э. на несколько столетий установился рубеж между двумя народами. На этой пограничной черте были не только военные битвы. Шла торговля, вёлся интенсивный культурный обмен. Случалось, родовитые айны влияли на политику японских феодалов…

Культура японцев существенно обогатилась за счёт своего северного противника. Традиционная религия японцев - синтоизм - обнаруживает очевидные айнские корни; айнского происхождения ритуал харакири и комплекс воинской доблести «бусидо». Представители привилегированного сословия самураев в Японии являются на самом деле потомками айнов (а нам везде показывают самураев исключительно монголоидного типа.

Поэтому неудивительно, что наибольшее распространение свастика получила в японской геральдике. Её изображение является моном (гербом) многих самурайских родов - Цугару, Хатисука, Хасекура и других.

Вместе с тем, айнов постигла ужасная судьба. Начиная с XVII века, они подвергались беспощадному геноциду и принудительной ассимиляции, и вскоре стали национальным меньшинством в Японии. В настоящее время в мире насчитывается всего лишь 30 000 айнов.

«…Покорение огромного Хонсю продвигалось медленно. Ещё в начале VIII века нашей эры айны удерживали за собой всю его северную часть. Военное счастье переходило из рук в руки. А затем японцы стали подкупать айнских вождей, награждать их придворными титулами, переселять целые деревни айнов с захваченных территорий на юг, а на освободившемся месте создавать свои поселения. Мало того, видя, что армия не в силах удержать захваченные земли, японские правители решились на очень рискованный шаг: вооружили уходивших на север переселенцев. Так было положено начало служилому дворянству Японии - самураям, переломившим ход войны и оказавшим огромное влияние на историю своей страны. Однако XVIII век ещё застаёт на севере Хонсю небольшие деревушки неполностью ассимилированных айнов. Большинство же коренных островитян частью погибли, а частью успели ещё раньше перебраться через Сангарский пролив к своим соплеменникам на Хоккайдо - второй по величине, самый северный и самый малозаселённый остров современной Японии.

До конца XVIII века Хоккайдо (в то время его называли Эдзо, или Эзо, то есть "дикий", "земля варваров") не слишком интересовал японских правителей. Написанная в начале XVIII века "Дайннипонси" ("История Великой Японии"), состоящая из 397 томов, упоминает об Эдзо в разделе, посвящённом иностранным государствам. Хотя уже в середине XV века даймё (крупный феодал) Такэда Нобухиро решил на свой страх и риск потеснить айнов южного Хоккайдо и построил там первое постоянное японское поселение. С тех пор иностранцы иногда называли остров Эдзо иначе: Матмай (Матс-май) по имени основанного Нобухиро Мацумаэского клана.

Новые земли приходилось брать с боем. Айны оказывали упорное сопротивление. Народная память сохранила имена наиболее мужественных защитников родной земли. Один из таких героев Сякусяин, который возглавил восстание айнов в августе 1669 года. Старый вождь повёл за собой несколько айнских племён. За одну ночь были захвачены 30 прибывших из Хонсю торговых кораблей, затем пала крепость на реке Кун-нуи-гава. Сторонники дома Мацумаэ едва успели спрятаться в укреплённом городке. Ещё немного и…

Но посланное осаждённым подкрепление успело вовремя. Бывшие хозяева острова отступили за Кун-нуи-гава. Решающее сражение началось в 6 часов утра. Закованные в латы японские воины с усмешкой смотрели на бегущую в атаку толпу необученных регулярному строю охотников. Когда-то эти орущие бородачи в доспехах и шапках из деревянных пластин были грозной силой. А теперь кого испугает блеск наконечников их копий? Падавшим на излёте стрелам ответили пушки…

Уцелевшие айны бежали в горы. Ещё месяц продолжались схватки. Решив поторопить события, японцы заманили Сякусяина вместе с другими айнскими военачальниками на переговоры и убили. Сопротивление было сломлено. Из свободных людей, живших по своим обычаям и законам, все они, от мала до велика, превратились в подневольных работников клана Мацумаэ. Установившиеся в то время отношения между победителями и побеждёнными описаны в дневнике путешественника Екои:

"…Переводчики и надсмотрщики совершали много дурных и подлых дел: они жестоко обращались со стариками и детьми, насиловали женщин.

Поэтому многие айны убегали к своим соплеменникам на Сахалин, южные и северные Курилы. Там они чувствовали себя в относительной безопасности - ведь здесь японцев ещё не было. Косвенное подтверждение тому мы находим в первом известном историкам описании Курильской гряды. Автор этого документа - казак Иван Козыревский. Он побывал в 1711 и 1713 годах на севере гряды и расспросил её жителей о всей цепочке островов, вплоть до Матмая (Хоккайдо). На этот остров русские впервые высадились в 1739 году. Жившие там айны рассказывали руководителю экспедиции Мартыну Шпанбергу, что на Курильских островах "…людей множество, и никому те острова не подвластны".

В 1777 году иркутский торговец Дмитрий Шебалин смог привести в русское подданство полторы тысячи айнов на Итурупе, Кунашире и даже на Хоккайдо. Айны получали от русских прочные рыболовные снасти, железо, коров, а со временем - и арендную плату за право охотиться возле их берегов.

Несмотря на самоуправство некоторых купцов и казаков, айны (в том числе и эдзоские) искали у России защиты от японцев. Возможно, бородатые большеглазые айны увидели в пришедших к ним людях естественных союзников, столь резко отличавшихся от живших вокруг монголоидных племён и народов. Ведь внешнее сходство наших землепроходцев и айнов было просто поразительным. Оно обмануло даже японцев. В их первых сообщениях русские упоминаются как “рыжие айны”…»

30 апреля 1779 года Екатерина II издала указ «О невзимании никаких податей с приведенных в подданство айнов», в котором говорилось: «Никакого сбору с них не требовать, да и впредь обитающих тамо народов к тому не принуждать, но стараться дружелюбным обхождением и ласковостию для чаемой пользы в промыслах и торговле продолжать заведённое уже с ними знакомство».

В 1785 году до северных островов айну добрались японцы и принялись их истреблять. Жителям запретили торговать с русскими и уничтожили кресты и другие знаки, свидетельствующие о принадлежности островов к России.

Здесь Айны находились фактически на положении рабов. В японской системе «исправления нравов» полное бесправие айнов сочеталось с постоянным унижением их этнического достоинства. Мелочная, доведенная до абсурда регламентация жизни была направлена на то, чтобы парализовать волю айнов. Многие молодые айны изымались из своего традиционного окружения и направлялись японцами на различные работы, например, айны из центральных районов Хоккайдо посылались на работу на морские промыслы Кунашира и Итурупа (которые в то время также были колонизированы японцами), где жили в условиях неестественной скученности, не имея возможности поддерживать традиционный образ жизни.

Айнам устроили настоящий геноцид. Все это привело к новым вооруженным выступлениям: восстанию на Кунашире в 1789. Ход событий был такой: японский промышленник Хидая пытается открыть на тогда ещё независимом айнском Кунашире свои фактории, вождь Кунашира — Тукиноэ не разрешает ему сделать это, захватывает все товары, привезенные японцами, и отправляет японцев обратно в Мацумаэ, в ответ на это японцы объявляют экономические санкции против Кунашира, и после 8 лет блокады Тукиноэ позволяет Хидая открыть несколько факторий на острове, население немедленно попадает в кабалу к японцам, через некоторое время айны под предводительством Тукиноэ и Икитои поднимают восстание против японцев и очень быстро одерживают верх, но несколько японцев спасается, добирается до столицы Мацумаэ и клан Мацумаэ посылает войска для подавления мятежа.

В 1807 году к Итурупу двинулась экспедиция русских. «Долг призывал нас, - писал капитан Хвостов, - освободить островитян [айнов] от тиранства японцев». Японский гарнизон на Итурупе, увидев русские корабли, бежал вглубь острова. Айнам было объявлено "об изгнании японцев, поскольку Итуруп принадлежит России".

В 1845 году Япония в одностороннем порядке провозгласила суверенитет над всем Сахалином и Курильскими островами. Это вызвало негативную реакцию со стороны Николая I. Однако начавшаяся в 1853 году Крымская война вынудила Российскую империю пойти навстречу Японии.

7 февраля 1855 года Япония и Россия подписали первый русско-японский договор — Симодский трактат о торговле и границах. Документ устанавливал границу стран между островами Итуруп и Уруп.

Курильские айны более тяготели к русским, нежели к японцам: многие из них владели русским языком и были православными. Причина подобного положения вещей заключалась в том, что русские колониальные порядки, несмотря на многие злоупотребления сборщиков ясака и вооруженные конфликты, спровоцированные казаками, были куда мягче японских. Айны не вырывались из своей традиционной среды, их не заставляли радикально менять образ жизни, не низводили до положения рабов. Они жили там же, где жили и до прихода русских и занимались теми же самыми занятиями.

Однако северокурильские айны не решились расстаться со своей родиной и уйти к русским. И тогда их постигла самая тяжкая участь: японцы перевезли всех Северокурильских айнов на остров Шикотан, отняли у них все орудия лова и лодки, запретили выходить в море без разрешения; вместо этого айны привлекались на различные работы, за которые получали рис, овощи, немного рыбы и сакэ, что абсолютно не соответствовало традиционному рациону Северокурильских айнов, который состоял из мяса морских животных и рыбы. Кроме того, курильские айну оказались на Шикотане в условиях неестественной скученности, в то время как характерной этноэкологической чертой курильских айнов было расселение мелкими группами, причем многие острова оставались вообще незаселенными и использовались айнами как охотничьи угодья щадящего режима. Нужно также учитывать, что на Шикотане жило много японцев.

Очень многие айны умерли в первый же год. Разрушение традиционного уклада Курильских айну привело к тому, что большинство жителей резервации ушли из жизни. Однако об ужасной участи Курильских айнов очень скоро стало известно японской и зарубежной общественности. Резервацию ликвидировали. Уцелевшую горстку — не более 20 человек, больных и обнищавших, — вывезли на Хоккайдо. В 70-е годы имелись данные о 17 курильских айнах, однако, сколько из них являлись выходцами с Шикотана — неясно.